祥さんでは6回目と思っていたけれど 七回目かもしれない 隔年で数えると六回だけれど一度変則的にやったことがあったかも・・・。大概この時期でいつも暑かったけれど 山の花はいろいろ咲いていて花集めに苦労したことはなかった

高田上越というのは、昔から馴染みのあるところで、海のない長野県人には海といえば、まず直江津、能生辺りが名指しされる。冬の荒海を眺めに行ったし、子どもたちと浜辺もよく歩いたものだ 個展で上越の方々とお知り合いになって風土というものを色濃く残していることがとても好ましく思えた またこの地はお茶が盛んなのだ 織部を伝統の側面で勉強してきたので当然茶道具が多い 茶道具はとても難しい やはり道具の極みであることを痛感する それも他の物との取り合わせも重要な要素なので自己主張ばかりが勝ってもいけないが かと言って大人しくこぢんまりとまとまったら面白さに欠ける 全てを満たすには至難の業だ

今回もまた狛犬を何点か出した 特別こうしようとか思って創るわけではないが貌の表情がそれぞれ違う かわいいときもあれば 矢鱈強面のときもある

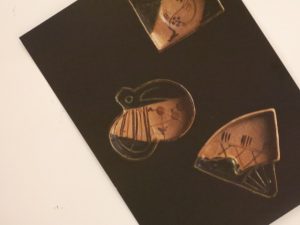

鳳凰の形をした硯

織部では楽しい形の硯が幾つも作られていた 陶硯そのものは瓦がその代用に使われた昔から様々なものが作られていたが視覚的に楽しいものが作られたのは李朝の影響を受けてのことだけれど織部が白眉ではなかろうか

筒向付の形を用いた銚子

傘の形の手付鉢

表面に大日如来のレリーフを付けた六角鉢 足は神獣

織部の緑釉を掛けてあるが窯変して赤く発色してるところがある こんなあがりも好きである