一年が経つのは早いですね 紋切り型ではありますが・・・振り返ればあれもこれもそれもこの一年にやったことだとすれば、まんざらでも無い一年だった様な気がする

71歳になっている・・・50代には30代と勘違いしていたし60代は50代だと思っていたが70歳は間違いなく70歳を自覚せねばならなかった・・・とでもいえようか 記憶力体力集中力が分散力になって一日も余白の部分が目立つ それでも仕事をしていると何かしらが残って行く・・・出来なかったことはやらなくて良かったことだ

この茶碗は三段輪積みにしてから手びねりで作った

胴部の螺旋状の凹みで程よく指が収まる 内側はかなり削り込んでいる 径11.5㌢ 高さ8㌢ 重さ400㌘

総掛けで高台周りを指で拭い取っている 窯印のところは地紙紋で抜いている

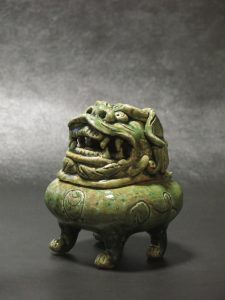

少し大きめの香炉 11.0×11.5×高13.5 何というか恐い所と可愛い所を併せ持っているようなのがいいなと思っている

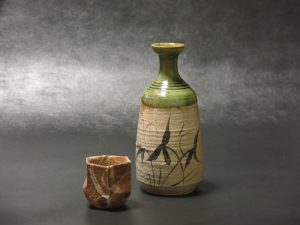

いつもの甁子型花入 14.8×14.8×高22.5

今回の窯は還元気味のところが多かったので 窯変している

綺麗な発色の緑を所望する人が多いのだが 登窯では必ず還元の掛かった赤く発色した緑釉が出る 或いは緑が抜けて透明釉と化した緑釉もある そのぐらいなバリエーションがある方が僕はただ好きなのである

この徳利の絵付けは沢瀉(おもだか) 裏面には薄(すすき)が描かれています 徳利の絵付けで最も多く使われる 沢瀉は源平時代頃から家紋などに用いられて一説に勝軍草とも云われて武士に好まれていたらしい 薄は秋草の代表として 裏表に春と秋のシンボルとして描いたのか・・・

さけのみは、土で形を作り型取り 石膏取りして外型を作り土を張りつけて内側を削った 赤土に少し白土を練り込んでいる 白泥で模様を描いてもいる

この水指も土型を作り外型を取った この型の上に同じ形のものを乗せて花器を作ろうと思っていたけれど単体で水指にした

赤土と白土でそれぞれ2点ずつ作った 器体は織部釉の窯変

蓋の鈕(つまみ)は鯱「しゃちほこ」

狛犬の燭台 もう四年?五年?狛犬の阿吽燭台を作っている 戸隠に住み始めた40年前から神社に行けば狛犬に挨拶をしていたので 作るようになったのも必然といへる 調べてみると鎌倉時代あたりから美濃地方で庶民が神社への奉納の狛犬として高さ20センチ前後の灰釉や鉄釉のものが多く作られたらしい 当然ラフ(雑)な物から精緻なものまで大きさも様々なものがあり その画一化されない無秩序振りが織部焼きと似ているな~とも思った またユーモラス(滑稽)さが露わな物が多くて そのカミに対しての節操の無さに心が打たれましたね 日本的なものの 或いは根源的なモノの顕れを(笑い)に依って現わしているのではないかと考えている 織部焼きの裡にある剽げ(ひょうげ)とはつまりそこにあるのだろう 戯けるとはカミを招く術なのだと・・・岩戸開きの時代からの定石なんだな

※弥七田織部 と言われる一群の織部焼がある 写真のように緑釉を柄杓などで垂らし掛けている 荒川豊蔵さんの住まれていた沢の向かいに弥七田窯と呼ばれる江戸初期に稼働していた窯がありそこで焼かれた物に緻密な土で焼き締まり(半磁器のような)も良く 絵付けも繊細で器体も薄手で瀟洒なものが作られていました 京都から仁清も来ていたのではないかと云われるほど 京焼と美濃焼の橋渡しを担ったような窯でした

この形は古いモノにあり 絵変わりで作ってみました

黒織部茶碗 七角で作った 手の収まりがいい 奇をてらうでも無いが格好がいい