制作の為の資料や普段考えていること、制作方法についての解説をしています。

制作の為の資料や普段考えていること、制作方法についての解説をしています。

一年が経つのは早いですね 紋切り型ではありますが・・・振り返ればあれもこれもそれもこの一年にやったことだとすれば、まんざらでも無い一年だった様な気がする

71歳になっている・・・50代には30代と勘違いしていたし60代は50代だと思っていたが70歳は間違いなく70歳を自覚せねばならなかった・・・とでもいえようか 記憶力体力集中力が分散力になって一日も余白の部分が目立つ それでも仕事をしていると何かしらが残って行く・・・出来なかったことはやらなくて良かったことだ

この茶碗は三段輪積みにしてから手びねりで作った

胴部の螺旋状の凹みで程よく指が収まる 内側はかなり削り込んでいる 径11.5㌢ 高さ8㌢ 重さ400㌘

総掛けで高台周りを指で拭い取っている 窯印のところは地紙紋で抜いている

少し大きめの香炉 11.0×11.5×高13.5 何というか恐い所と可愛い所を併せ持っているようなのがいいなと思っている

いつもの甁子型花入 14.8×14.8×高22.5

今回の窯は還元気味のところが多かったので 窯変している

綺麗な発色の緑を所望する人が多いのだが 登窯では必ず還元の掛かった赤く発色した緑釉が出る 或いは緑が抜けて透明釉と化した緑釉もある そのぐらいなバリエーションがある方が僕はただ好きなのである

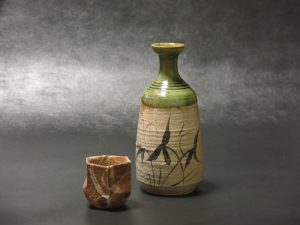

この徳利の絵付けは沢瀉(おもだか) 裏面には薄(すすき)が描かれています 徳利の絵付けで最も多く使われる 沢瀉は源平時代頃から家紋などに用いられて一説に勝軍草とも云われて武士に好まれていたらしい 薄は秋草の代表として 裏表に春と秋のシンボルとして描いたのか・・・

さけのみは、土で形を作り型取り 石膏取りして外型を作り土を張りつけて内側を削った 赤土に少し白土を練り込んでいる 白泥で模様を描いてもいる

この水指も土型を作り外型を取った この型の上に同じ形のものを乗せて花器を作ろうと思っていたけれど単体で水指にした

赤土と白土でそれぞれ2点ずつ作った 器体は織部釉の窯変

蓋の鈕(つまみ)は鯱「しゃちほこ」

狛犬の燭台 もう四年?五年?狛犬の阿吽燭台を作っている 戸隠に住み始めた40年前から神社に行けば狛犬に挨拶をしていたので 作るようになったのも必然といへる 調べてみると鎌倉時代あたりから美濃地方で庶民が神社への奉納の狛犬として高さ20センチ前後の灰釉や鉄釉のものが多く作られたらしい 当然ラフ(雑)な物から精緻なものまで大きさも様々なものがあり その画一化されない無秩序振りが織部焼きと似ているな~とも思った またユーモラス(滑稽)さが露わな物が多くて そのカミに対しての節操の無さに心が打たれましたね 日本的なものの 或いは根源的なモノの顕れを(笑い)に依って現わしているのではないかと考えている 織部焼きの裡にある剽げ(ひょうげ)とはつまりそこにあるのだろう 戯けるとはカミを招く術なのだと・・・岩戸開きの時代からの定石なんだな

※弥七田織部 と言われる一群の織部焼がある 写真のように緑釉を柄杓などで垂らし掛けている 荒川豊蔵さんの住まれていた沢の向かいに弥七田窯と呼ばれる江戸初期に稼働していた窯がありそこで焼かれた物に緻密な土で焼き締まり(半磁器のような)も良く 絵付けも繊細で器体も薄手で瀟洒なものが作られていました 京都から仁清も来ていたのではないかと云われるほど 京焼と美濃焼の橋渡しを担ったような窯でした

この形は古いモノにあり 絵変わりで作ってみました

黒織部茶碗 七角で作った 手の収まりがいい 奇をてらうでも無いが格好がいい

久し振りに四日市のギャラリー雲母さんで個展があります・・・15年振り。その間時々お声がけをいただき企画展などには呼んで頂いておりました。今回は四日市に行く気満々でしたが、諸般の事情で行くこと叶わず・・・。

こちらのHPで、主な作品の解説を致します。会期が長いので少しずつ解説して行こうかと思います。作品理解の一助にして頂ければ幸いです。

1]狛犬の燭台

陶器の狛犬は鎌倉期あたりから尾張美濃地方で寺社などに奉納されるために作られていた。元々狛犬そのものは中国から渡ってきた金属製の物が先駆けでその後木彫の大型の物が作られた。鎌倉時代に仏教が庶民に根付いた頃だろうか素朴な陶器製の狛犬が20㌢前後の物が多いようだが美濃尾張周辺の窯で作られた。簡略でユーモラスなものから精緻な作りのものまである。この狛犬を道具として使うとしたら何に使えるだろうかと考えて燭台になっていただいた。最近ネット内だが背中に蝋燭台を付けた物(江戸時代頃?)があることを知った。また、石彫の狛犬が作られたのは江戸時代あたりからと云われている。

2)織部向付

向付は織部の様式を体現している器だと思う。いま平向だけで270種の土型がある。桃山時代の形を採集することと自前の形を作ることに没頭して飽きることがない。いままた古作の写しを新たに再制作している。焼物を始めた頃にももちろん作ったが40年経ってまた新たに今風に云うと解像度を上げてじっくりと形を練り上げて行く作業はタマラナク充実している。織部焼は初期の物ほど完成度が高いといわれるその由縁は、京都の腕利きの職人と好事家の趣味人(茶人)が明確なコンセプトのもとにデザインとそのバリエーションを生み出したことにある(私感だが) 細部に至るまで心憎い工夫の跡がある。

※この向付はサンリツ美術館所蔵のものを写した。

3)織部黒沓茶碗

黒織部と織部黒はどう違うのですか?という質問を以前はよく聞かれた。いまはどうなのだろう。黒織部は黒い釉薬の間を白抜きしてそこに鉄絵を描いてある。織部黒は絵がない。

沓形という撓んだ姿を茶碗にしたのには、どんな意味があったのだろう。おそらくその時代の茶の意に沿って作られたに違いないとしても、その発想は異風異体だ。桃山時代は戦国時代の後を受け一刻の快楽の花を咲かせ、海外との貿易も盛んで異文化に身を委ねるようなところもあったのだろうか。身を委ねるのではなくレヴィ・ストロースのいうところのブリコラージュ的体質で盛んに取り込みと美的編集を繰り返したのだろうか。愉しかったに違いない。

4)香合作りは楽しい いままでも随分様々なものを作ってきた。

織部の古作に鵂の香炉があって、 これはそれをミニチュアにした。ロクロで上下を挽いて蓋物を作り、それから変形したり土をたしたり・・・。

これはそれをミニチュアにした。ロクロで上下を挽いて蓋物を作り、それから変形したり土をたしたり・・・。

下のものは、鯛車を香合にしてみた。幼児の遊び道具で紐を付け引いて遊ぶ。

5)弥七田織部四方水指

弥七田織部は絵付けをした器体に織部釉を線上に流しかけた物を一般にそのように呼ぶ。この器は、還元焼成の場所に置かれ、飛沫した織部釉に用いられた銅が付着して赤く発色している。

6)弥七田織部12面体水指

鉄分の多い土で成形して五角形12面で立体を構成している

焼きが強い場所で土の鉄分が煮えて焦げたようになっているが、緑が発色良く現れているので良いコントラストになっている。

7)織部婦人像燭台

スカートと胴部まではロクロで立ち上げ頭部は手で成形

腰の籠には蝋燭の芯を切るハサミ(ピンセットみたいな)を入れる 左下は引き出しになっており長く成りすぎた芯を切った屑を入れるとも蝋燭に火を灯す火打石を入れるとも・・・どっちだろう。水を張って花一輪差しても面白いと思う。

8)弥七田織部お預け徳利

これは白洲正子さんが持っておられた徳利の写し。ここ数年写しを意識的に作る様にしている。40年前から勉強の為に写しは作っている。今はまた見えている物が違うのではないかと解像度を上げて作ってみたいと云う思いがある。桃山期の徳利はきめの細かい土を使い立ち上がりの所に幾分厚めに土を使うので手取りは幾分重めである。花入れにも使われていた。

9)青織部雉子香炉

雉子の後頭部に煙りだしの穴を作ってある。実際には蓋を外し脇に置いて香を焚き、焚き終える頃に蓋をする。高さは9センチほどで、古作の鵂香炉より幾分小さい。香炉も大振りは野暮だし、小ぶりだから粋だと一概にいえるものではないがかわいい・・・

10)赤織部六角さけのみ

外型を使ったもの。粘土で形を作り石膏取りして内側に赤と白の土で練り込んだものを貼り付けて作る。そして内側を削る(外も少々)。所々白泥で文様を入れそれを鉄絵の具で縁取りをする。窯の比較的温度の低い(1200~1230度)炎の掛からないところに置く。赤織部の赤はレッドではなく赤松の肌の色と捉えた方がいい。

元々は羊の角を盃として用いたリュトンの流れの器。雑誌をパラパラ捲っていたら目にとまった古染付にこんな感じ(もっと可愛い)のものがあったので、織部風に作ってみた。珍しさも手伝ってか意外と人気がある。そうそう牛の頭部は何かと作っていて、午頭天王さま(香炉と置物)の仕事を頂いてからご縁がある。

12)青織部傘形手付鉢

平向付に傘形の物がある。それには筋が傘の骨状に幾本か浮き出ていて、この形の出自を伝えている。これには、こじつけだが(笑)内側縁伝いをモクモクと雲状にしてみた。それ程考えたわけでもないが偶々。絵柄もこうでないといけないという程の意味はないが、、、織部には音が絵に化けたような抽象的な物が良く似合ったりする。唐九郎さんの言う「織部は快楽的で音楽的だ」、というあたりが的確な云いっぷりだと思う。難しく考えることはないが深掘りも利くというのが織部の面白さだ。

13) 織部兎形陶硯一時期古染付の向付を織部の素材で作っていた。小堀遠州の発注で景徳鎮で作られたと云うがその洒脱さは桃山の織部に勝るとも劣らない。それが彼の地の職人の仕事なのかと疑うほど換骨奪胎されて砕けている・・・可笑しい・・・デフォルメが著しい・・・大好きだ。そのなかの兎の姿をお借りして硯にした。頭部には水が入る。少し頭部のあたりを持ち上げると口元から水が池に流れ込む。他にナマズも出品したか魚だったか・・・さかなかな。

織部兎形陶硯一時期古染付の向付を織部の素材で作っていた。小堀遠州の発注で景徳鎮で作られたと云うがその洒脱さは桃山の織部に勝るとも劣らない。それが彼の地の職人の仕事なのかと疑うほど換骨奪胎されて砕けている・・・可笑しい・・・デフォルメが著しい・・・大好きだ。そのなかの兎の姿をお借りして硯にした。頭部には水が入る。少し頭部のあたりを持ち上げると口元から水が池に流れ込む。他にナマズも出品したか魚だったか・・・さかなかな。

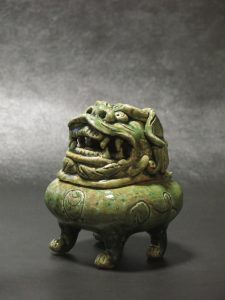

14)青織部獅子鈕香炉  三つ足の鬼?のモチーフは殷の青銅器に使われていたものをアレンジ。香炉は茶道に限らず、部屋の空いたところにチョット置くだけでも楽しめます。魔除けに玄関先に置いている方も・・・。絵柄は短冊繋ぎ・・そんな絵柄は嘗てあったかどうか知らないが七宝繋ぎがあるのだから、あってもいいような気がする。事ほど左様に織部の絵柄は事の意味を越えて、筆の運びを楽しんでいる。

三つ足の鬼?のモチーフは殷の青銅器に使われていたものをアレンジ。香炉は茶道に限らず、部屋の空いたところにチョット置くだけでも楽しめます。魔除けに玄関先に置いている方も・・・。絵柄は短冊繋ぎ・・そんな絵柄は嘗てあったかどうか知らないが七宝繋ぎがあるのだから、あってもいいような気がする。事ほど左様に織部の絵柄は事の意味を越えて、筆の運びを楽しんでいる。

15)鳴海織部沓茶碗

鳴海織部という呼称も微妙なもので「赤織部」という人もいる。鉄分の多い土で轆轤挽きした後、緑釉が掛かるところに白土を付け足して再度轆轤を挽く。鉄分の多いところが赤く発色して緑釉とのコントラストが鮮明であるところから織部の中でも人気がある。茶碗の他にも水指、香合、向付等に優品がある。鳴海という呼称は江戸後期か明治辺りの骨董商の間での勘違いから起こった呼び名であるらしい。その後、勘違いは是正されたが呼称だけはそのまま継続されている。江戸時代の箱書きには赤織部とされているので、赤織部と今でも箱書きされている人もいた。緑釉を用いない赤土だけの器もあるのでそれを「赤織部」と呼んだ方が区別し易いので僕はその方法をとっている。

16) 織部黒八角茶碗

織部黒八角茶碗

織部の型打ちの器はもっぱら向付や手鉢(水指や花入れもあるが少ない)に限られているので 型を使った茶碗は出来ないものかと5年ほど前から幾種類か挑戦してみている 同じ型を使い 黄瀬戸、青織部、織部黒、練り込み、赤織部など手法を変える面白みもある。

鉢形、六角、七角、八角、他・・・がある

土の塊で形を作り 石膏型を採り 内側に平たい土の板状の物を張り付けて型取り 翌日半乾きの状態で内側を削り出して作ります 型を使った茶碗というのはあまり例がない・・・ 案外現代作家ではやられている方もおられるかもしれません ともあれ古い物では余り見たことがない やはり茶碗という道具であるから 手取りの良さ 重さ 使い勝手を内包させたうえで 見た目の面白さが出せればと思います。

※実は織部の型を使った器はそれほど通り一遍のものではないと考えている。現代では型を使うのは大量生産の方法と考えられているが織部が作られていた時代では、多様な意匠を展開してゆく制作方法で尚且つそこに即興的な形の崩しが行われている。それが行われているのは初期の物ほど明確な意図を持って作られているのではないかと考える。茶碗にもそのような所をもっと入れてゆきたいと思う。

炎芸術さんに昨年に引き続き作品制作について等取材していただきました。

炎芸術さんに昨年に引き続き作品制作について等取材していただきました。

「古典と現代」という括りで、編集主幹の松山さんが工房に来られての取材です。向付などの型を500種類以上作っていることに興味をもたれたということでした。伝統的な物作りの世界では、本来は一子相伝で制作の極意などを伝えてきたところもありましたが、現今は伝統の意味するところも技術も伝え残す事が危ぶまれています。

土、釉薬、筆、薪、、、窯など基本的な材料、道具もまたしかりです。 向付の形の意匠の種類が矢鱈に多いな~というのが焼物を始めた頃から印象で、そのまま40年以上その辺りをうろうろしている。その結果560種もの土型が仕事場を占拠した。一昨年から「古典の写し」を再考しようと思い同じ意匠でも古いものを解像度を上げて作り直しをしている。

向付の形の意匠の種類が矢鱈に多いな~というのが焼物を始めた頃から印象で、そのまま40年以上その辺りをうろうろしている。その結果560種もの土型が仕事場を占拠した。一昨年から「古典の写し」を再考しようと思い同じ意匠でも古いものを解像度を上げて作り直しをしている。

織部の特に初期のもの完成度はとても高いと考えている。要するに初期においてコンセプトが明確に意識されており、それに基ずく方法論とそれに携わる職人と発案者との意思の疎通が十分になされていたことの証左なのだと思う。そこでそのコンセプトと方法論を俎上に乗せなくてはならない・・・

つづく