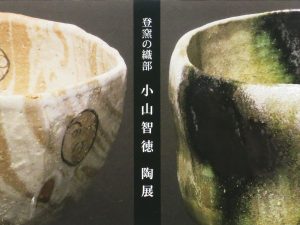

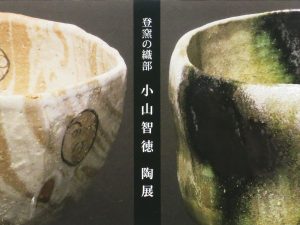

登り窯の織部・・・と銘うって個展をしたことはなかったのですが、

ギャラリーオーナーから登り窯ならではの織部を紹介したいとのことで

このようなタイトルになりました。

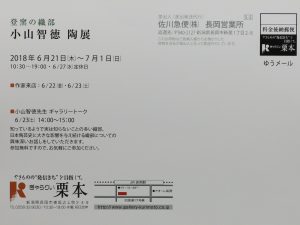

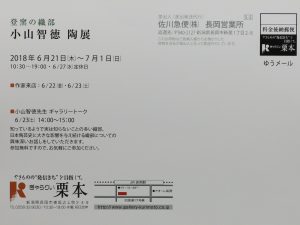

6/23 PM2:00~3:00「織部について」のギャラリートーク

「織部の技法・歴史とその意義」も行います。

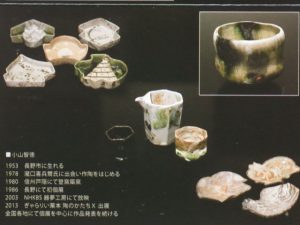

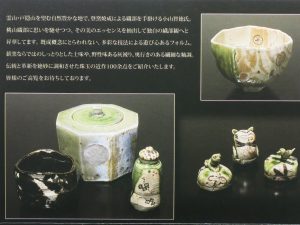

当然桃山時代には登り窯で焼かれていたのですから、

桃山の織部を目指すのであれば登り窯で焼くことは必須の

条件となるのだと思います。

ただ現実には現在登り窯で織部を焼く作り手は、

極めて少ない状況にあります。おそらく僕だけと聞くこともあります。

焼成手段の選択肢も増えたこともその一因であるでしょうし、

リスクの少ない焼成法を選ばれる傾向もあるでしょう。

また、鮮やかな緑の色ということだけを採れば、登り窯で冒険する意味は

無いのかも知れません。

銅を発色剤に使う織部釉はその鮮やかな発色を得れる

温度域は鉄釉などに比べると大変狭く1230度~1270度ぐらいの温度域でしょうか。

登り窯の中は1200度~1300℃で100度程の温度差がありますから

また、温度意外にも焼きあがりを左右する炎の流れにも気を配り

窯の中場所場所にそれにあった釉薬のものを置いて窯詰めをします。

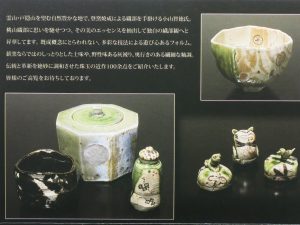

窯の中は、焼きあがりのバリエーションを生み出す場となります。

織部を無限の変化を愉しむ焼物と捉えたときに、

登り窯で焼くという行為はまた必須の要素となるのかと考えます。

ただ、問題となるのは現代に於いて、そこから生まれる美的変化を受け止める

物差しが変わったということではないかと思うのです。決していい意味では、ありません。

さて、それは何でしょうか・・・

※御出で頂いた皆様ありがとうございました。

不慣れなギャラリートークも回を重ねれば、要領も分かってくるだろうと

思っている。まずは、来て頂いた方に織部の理解を少しでも深めてもらうことが

出来ればと、HP内にある資料をコンパクトにまとめたものを用意して配った。

話については、一人で話すよりも、オーナーとの対談とした方が良かったかもしれない。

つまりは、資料どうりの話の流れよりも、脇道にずれたほうが話題に奥行が出来るから・・・

次回は、その方向で。