キイトトンボと

カネチョロ・・・

きのう狭い庭を物色していたところ見慣れぬ色の飛行体を発見した。黄色いマッチ棒がホバリングするようにして飛翔していた。その飛び方が、かつて他に見たことがないほど

優雅である種の品さえ感じさせるものだった。

もしも妖精を見ることが出来るならば

きっとこんな飛翔をしているのでは・・・

と一瞬おもった。

カネチョロ・・・地方によってさまざまな呼称があるけれど

僕が育ったところでは、そう呼んだ。

栃の葉影で、のんびり背を伸ばしている

案外、仙人が姿を変えて

昼寝でもしていたのかと思わせるほど

屈託のない姿に

ちょっと羨ましくなった。

どちらも人間よりも、遥かにはるかに

賢いものに

映る。

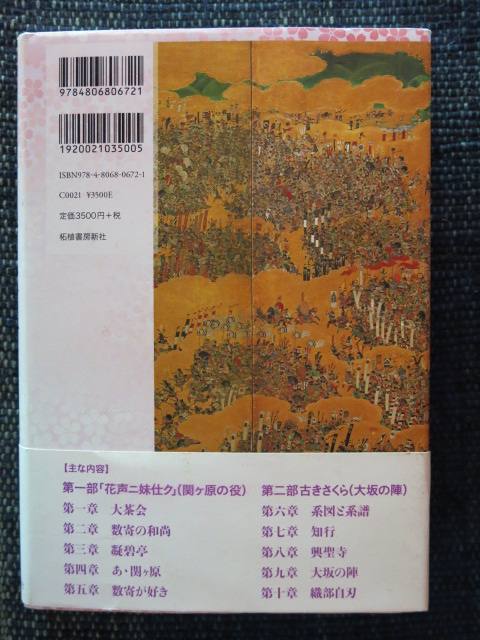

副題「慶長4年・吉野の花見」とある

副題「慶長4年・吉野の花見」とある