法然院の水晶柱を使った庭 立てたり寝かせたりさせてあるが・・・

法然院の水晶柱を使った庭 立てたり寝かせたりさせてあるが・・・大阪の個展の帰りに京都に一泊

本当は吹田の民博に寄りたかったのだが生憎の休み

今回は 三十三間堂の近くの京都国立博物館に行ってみた

東博には足繁く通ったが 京博は初めて。 何かな~ 記憶に残るものが無かったな~ そこからバスで銀閣寺あたりまで行き 昼飯を京都らしい小ざっぱりしたお店の2階で鰊丼を食す

腹が充ちたところで哲学の道に出て法然院に寄り 南下

大豊神社

大豊神社大好きな大豊神社に詣でる

狛鼠で有名な古刹で今年は鼠年とあって参拝客が後を絶たない

この神社の好きなところは、境内を管理し過ぎないところだ

かといって野放しになっているのではなく 如何にも植物好きのご住職が生えている植物に名前と物によっては謂れを書き示した札を余すところなく付けてある 「うちは神社本庁には組していないので 私がこの神社の生き神様です。」と言われる そういうものなのですかと

思った ぼくの大好きな先生が晩年の病を得てからの何年か 朝の散歩でこの神社を訪れていたから その気配を(想いを)感じに訪れる 狛蛇・狛鷹・狛猿・狛鼠・・・椿の東山を背に 少しアルカイックな空気を漂わせる ここはいいよ

三条の骨董街にある必ず一度はどんな花が生けられているか・・・

三条の骨董街にある必ず一度はどんな花が生けられているか・・・

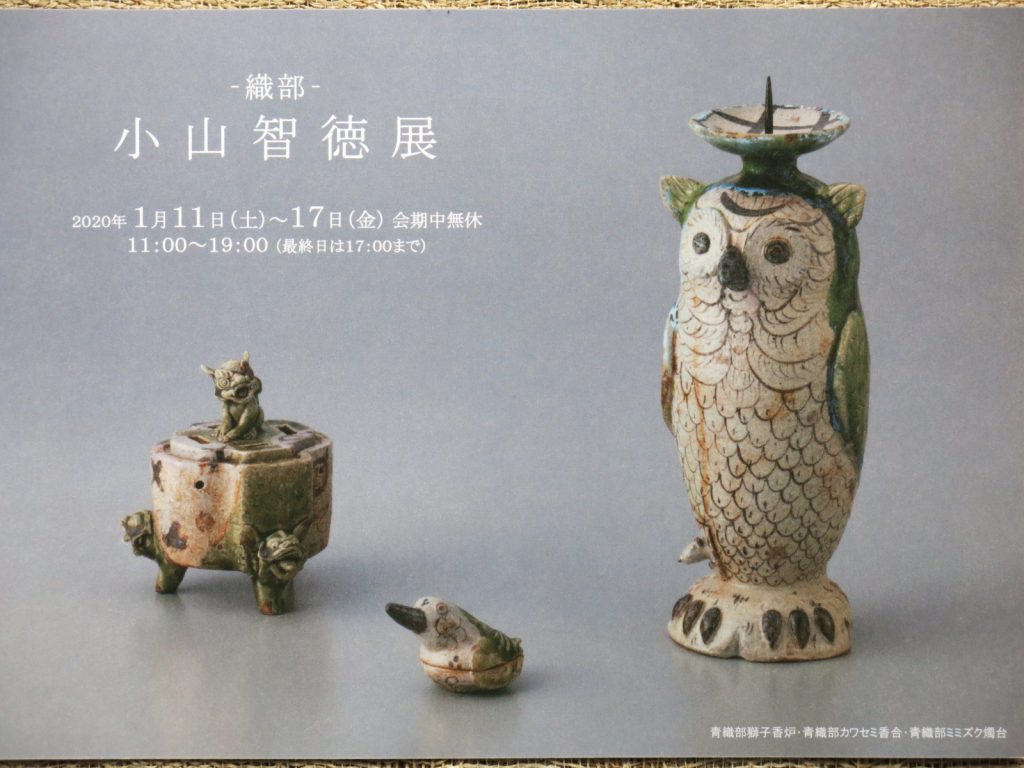

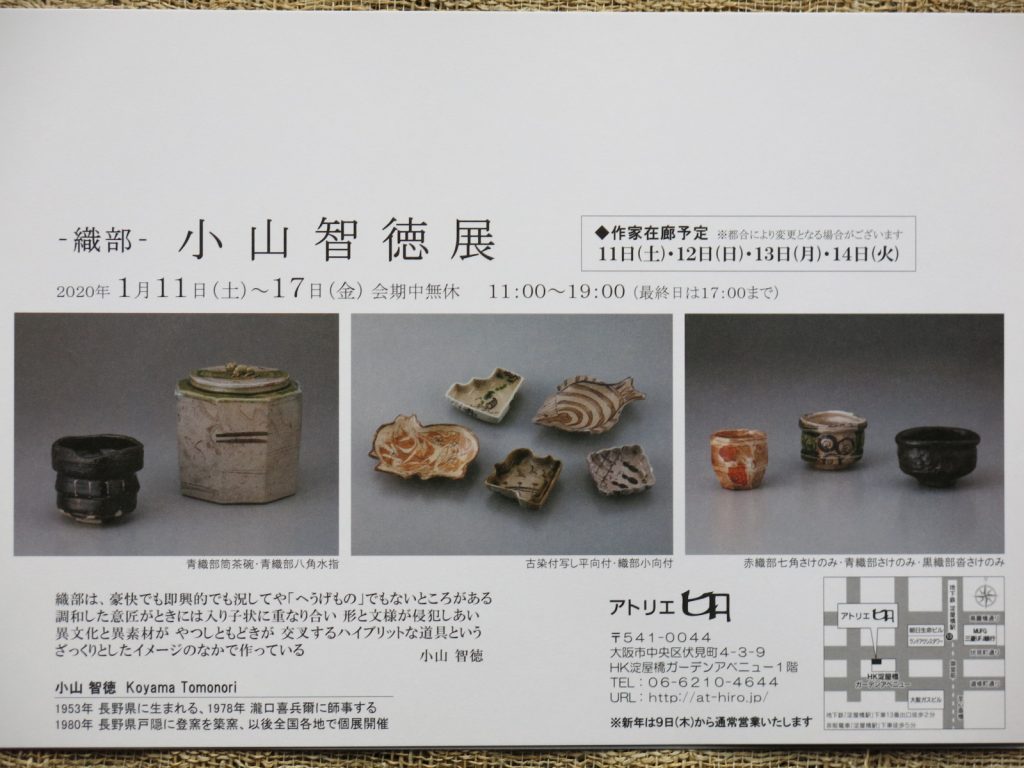

それから更に南下して三条の骨董街を一回り 織部の桃山の本歌を観れるし いつ行っても美しく粋に花が活けられているのを見るのは嬉しいものだ

八坂神社前の馴染みの骨董店で油を売って聞けば 「四条通りの古いお店もぽつぽつとなくなってゆき淋しいですね~」 時代の流れとばかりに仕方ないとは言えない・・・

前回の投稿から、大分たちました。その間に、色々な社会情勢の変化があり、極めつけが疫病の流行という「おいおい、ちょっと待てよ・・・」という状況が発生して、自粛生活?という不思議な暮らしの渦中にあると言っていいかと思います。

前回の投稿から、大分たちました。その間に、色々な社会情勢の変化があり、極めつけが疫病の流行という「おいおい、ちょっと待てよ・・・」という状況が発生して、自粛生活?という不思議な暮らしの渦中にあると言っていいかと思います。