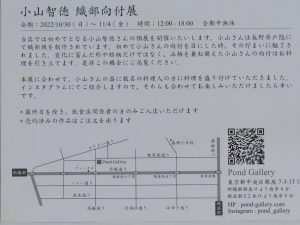

POND GALLERY(銀座)さんでは初めての個展です。

POND GALLERY(銀座)さんでは初めての個展です。

1月頃だったか・・・向付だけの個展をやってみないか・・・

ということでした。その後4月に渋谷の黒田陶苑さんでの個展でお目にかかって、5月に家に来られた。黒田さんの個展の直後に、「美の壺」の出演依頼があって「短詩的工芸」とか「向付のバリエーション」について話してくれないか・・・ということだった。

端的に言えば「原理があって、多くのバリエーションを生む」ということだ。「定型」「形」を持つことが、豊かな表現を生み続けることが出来る・・・ということを云いたかっただけだ。

型がなければ駄目だということではない。生まれ持った才能が、易々と表現の領域を超えてゆくことを誰もが目撃している。

僕が、織部から感じ知り得たのは、おそらく文字以前に依拠する変わらぬ表象文化の色濃さだったのだと思う。

織部の向付というのは、道具としての器の領域を超えて、漆器や染織などと同じように焼き物が短詩系文学を纏い始めたのがここからだったというエポック。

POND GALLERYさんでの型打ちに特化した展示は、嬉しい・・・どこまで伝わるか待ちたい

登り窯とガス窯の違いも伝われば・・・と思う。

最終日のみ一般の方が見られます。あとは飲食業の方々のみ入店可です。

4万坪の敷地に遠方の山を借景にして広大な庭を形成している足立美術館を訪ねる。お目当ては北大路魯山人の作品400点を所蔵し常時200点が展示されている魯山人館。・・・見ているあいだ中ため息ばかり付いていたね~と言われるほど 大胆さと繊細さが入り混じり、道具の機能と遊び心が同居し、知性と野生が調和した作品は、魯山人ならではの物だと感じた。

4万坪の敷地に遠方の山を借景にして広大な庭を形成している足立美術館を訪ねる。お目当ては北大路魯山人の作品400点を所蔵し常時200点が展示されている魯山人館。・・・見ているあいだ中ため息ばかり付いていたね~と言われるほど 大胆さと繊細さが入り混じり、道具の機能と遊び心が同居し、知性と野生が調和した作品は、魯山人ならではの物だと感じた。