コロナ禍のなか会場まで足をお運びいただいた皆様

誠にありがとうございました。

オンラインショップといういままでやられてこなかった方法での

営業も功を奏したようでご連絡を頂いた皆様にも厚く御礼申し上げます。

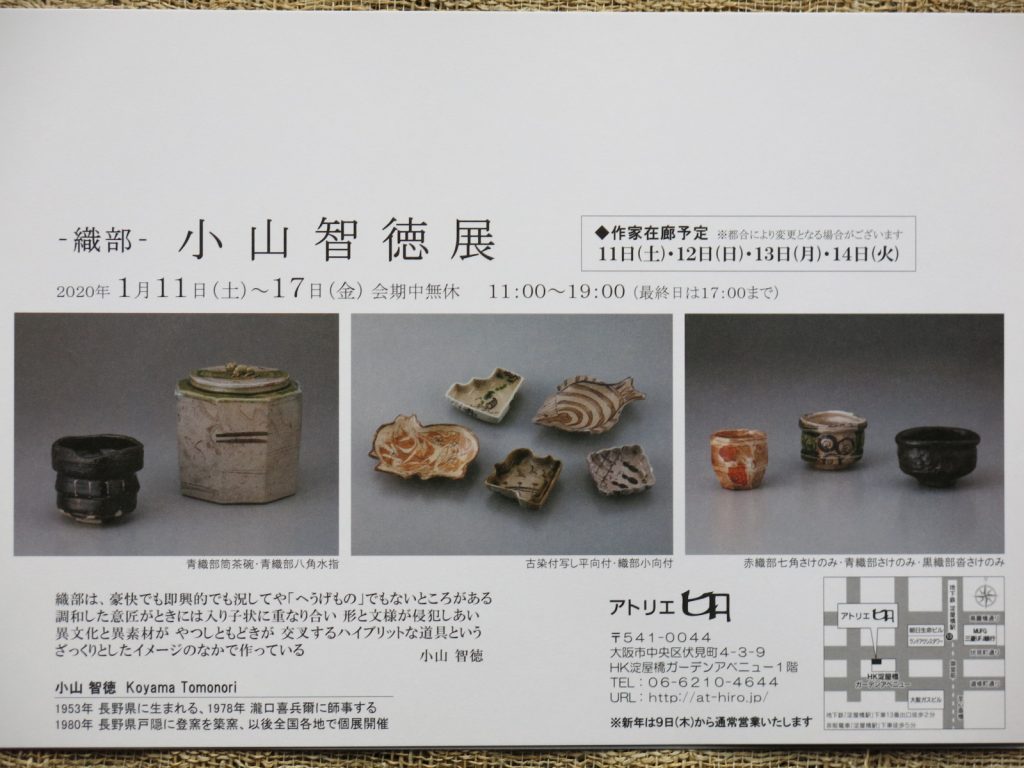

DM

DM

黒田さんでの毎年の個展も27,8回となる。

今回は初めて上京致しません。コロナ禍のなかで

少し変則的な対応となっているからです。

お店のHPで全作品の多視点からの画像で作品をご覧いただけます。

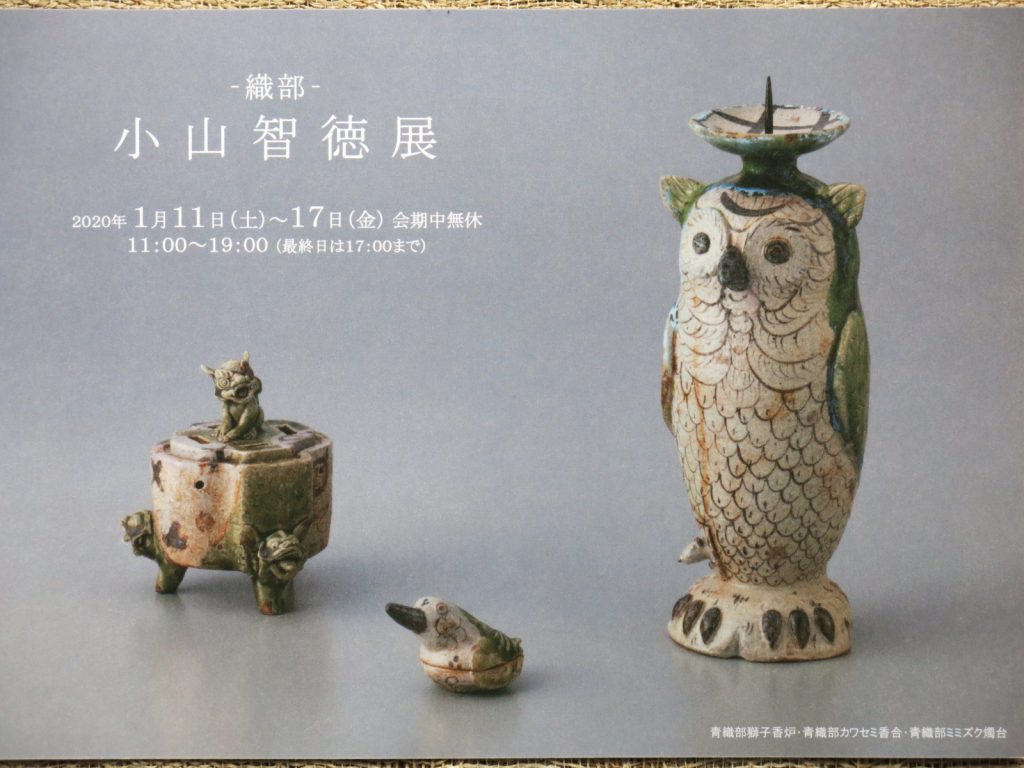

DMの右の作品は、鵂燭台です。織部の燭台は、もともとは夜咄の茶会で使われて南蛮人燭台が有名です。人型の燭台は随分作ったのですが一昨年あたりから動物の燭台を作っています。

獺(カワウソ)→ 猫→ 鵂となって 次は何になるのか 思案中。

DM左は、平向付 土型を用いた型打ちの器です。

型の意匠は、いま253種類あって まだまだ増やしていこうと思っています。水指・花入れ・茶碗・平向付・筒向付・手塩皿・盃・など、土型そのものは大小500点はあります。

型打ち水指

型打ち水指30年ぐらい前に作った土型に昨年手を加えて・・・。

再登場

鵂燭台 新バージョンといっても 眉毛?と耳?をちょと変えただけだが・・・ 足元の小抽斗(蝋燭の燃え滓)と入れる)の摘みは小鵂

エジプトの鵂のミイラの副葬品のケースがモデルだけれど・・・

ミミズク

ミミズク 誕生佛鈕香炉

誕生佛鈕香炉

誕生佛をどんなきっかけで鈕(ちゅう、ボタンの意)に使い始めたのかな~ 香合に最初に乗っけたのだったか お釈迦様の誰だって一度は見た記憶があるお決まり姿だ 巧拙はあまり意味をなさない 姿そのもののシンボリックな意味こそが大切なので これをみて上手いですね~とかはあまり言わない

・・・・・・織部焼が桃山時代に現れて、それまでの日本の焼物の姿を一変させたのは言うまでもありませんが、なぜそんなことになったのかについては、余り研究されてこなかったのではないかと思います。

信長亡き後、秀吉が利休との諍いのあと失脚させ、利休の高弟だった古田織部に武家の為の茶道を作り上げるように命じたというのが一般的な理解だと思うけれど、歴史というものはそれ程直線的ではなく、様々な逡巡や飛躍の中から醸し出されてくるものだとすると、織部焼一つとっても様々な要素が有機的に関わりながら生まれてきたと考えるのが妥当だと思う。

政治情勢 社会情勢 経済情勢と その動的均衡。

公家から武士へそして町衆 とその均衡

無釉陶から鉄釉灰釉 中国・韓国・ベトナム・中近東などからの輸入陶器 とその均衡。

多様性を生み出す装置のような型のシステムが大和歌のなかにある。正に「万葉集」という言葉が語り尽くしている芸能の姿だと思う。

織部焼の多様性とは、万葉集の歌世界が、焼き物として顕在化したものと考えると解りやすい。

鳴海織部鯛車香合

鳴海織部鯛車香合鯛車は幾年か前に新潟の村上市で見かけた。ユーモラスで可愛くて何か織部に使えないかと考えていた。何か目出度いものを作ってくれという依頼があって、香合を作った。

登り窯は、窯のなかの置き場所で随分焼き上がりが違う。だから多少絵柄を変えて同じものを3,4点は作る。鳴海織部は、ことに歩留まりが悪い。窯の中でも1割程度の場所にしかおけない。

赤織部瓶子

赤織部瓶子瓶子には花が良く映る 一輪二輪をちょっと挿すだけで何もしなくていい それだけの理由で瓶子を作った 赤織部といっても「赤」REDではないRED この赤は、赤松の樹肌の赤・・・。

日本の色名は、自然と対応している。単一の色調ではなく、常に無限の自然の変化に心を寄せていることが、世界を理解する一助となる。

黒織部沓茶碗

黒織部沓茶碗黒ではないが、黒織部なのだ。鉄釉を1200度ぐらいのときに窯から引き出すと漆黒の釉調を得られる。全て引き出したと思っていた窯のなかにまだ一つ残っていたと気づいたのは、1時間程経ってから、外気が入りやすい場所でもあったからだろう、釉は

引出しても茶色であった。桃山の物にも同じような上がりの黒織部茶碗がある。窯を止めた後、1時間ぐらいしたら窯を開けて取り出したらどうだろうと考えていた。

※僕の作るもの全般に言えることだけれど、傷・汚れ・歪み・割れ・引っ付き・引っ掻き・溶けすぎ・溶けたらずを案外容認している。登り窯で焼くということは、そういうものを受け入れることだ。100個焼いて100個同じ焼き上がりの物を求めてわけではない。人との付き合いもそうである。少し弱って、傷ついているような人のほうが面白く思っている。幽霊の足はなぜないの・・・いや~哀しくて歩き疲れて、足が擦り切れてしまったんだよ・・・というようなことが好きなんだ。

黄瀬戸織部茶碗(小振り)

黄瀬戸織部茶碗(小振り)手び練りの小振りの茶碗 毎日お茶を点てて頂いていると 自然に手の伸びる茶碗というのがある 人に見せるためでもなく 使って心地よい物を体が知っているのだ 手の中にすっぽりと納まり器の重心が少し下で丹田に坐りがよく 口元は茶がスっと切れて粋で 少し景色も楽しめる 育ててみたくなるような・・・

つもりで作った。

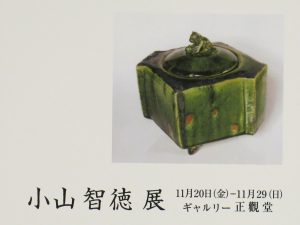

鵂香合

鵂香合このような香合は桃山時代の物にもある。どこの美術館の所蔵だったか。

幾つか作って、これが一番窯変が美しいと・・・僕は思っている。緑の濃いものは、既に手元にはないけれど、この「ウツクシサ」を共有できる人に持っていただきたい。焼成温度は、1300度近くで、良く焼き切れている。この[焼き切れている]というところが大切で、飽きが来ないものの要件の一つだ。俗を切り捨て聖性を纏うというような、気配がある。

弥七田織部獅子香合

弥七田織部獅子香合弥七田織部ってどういうものですか、とよく聞かれる。可児市大萱に荒川豊蔵さんの牟田洞窯があって、その沢向いの山腹に江戸初期に作られた連房式登り窯址があって、弥七田窯といいます。そこで焼かれた織部の一様式。透明釉の上に緑釉を垂らしたスタイルをそう呼びます。ほぼ同時期に京焼が始まっていて、仁清なども作陶に来たと云われていて、土はきめ細かくよく焼き締まり薄造り、絵文様も余白が多くなっていったように感じている。南蛮渡来のガラス器を模写した器もこの時期のものかもしれない。このスタイルは、そこだけでなく、制作時期の重なる他の近在の窯でも作られている。

織部とは何かといえば、可能性の追求だといえる。

いまだに骨董店などで、「それもありですか・・・。」というような古い織部に出会うこともある。思いつくことを躊躇いなくやってみる。破綻を恐れないことだし、上手く収めようとしないことだ。描線一本にも命は宿るし、土の表情にもそれはある。炎にも熱にも質がある。それを目が食べ、皮膚が飲み、耳が触るのだ。質の解像度に対して鋭敏であることだ。

窯変織部六角脚付花器

窯変織部六角脚付花器花器部分

緑釉の部分に青味がかった白濁が発色することがある。

いろいろなケースがある。釉薬に使う灰の成分(珪酸分)からくることもあるし、施釉時の釉(灰の成分にもよるが…)の厚みでそうなることもある。窯焚きの祭の灰を被ってなることもある。もちろん焼成温度によっても発色はちがう。

いずれにせよ珪酸が作用している。乳白→藍→青→緑という色相の連なりは、見飽きることが無い。残念なことに、この器は搬送中に縁が破損してしまった。もちろん金継をする。

もう9回になる

もう9回になる